視機能療法専攻 教授

野原 尚美

近視って何?

-

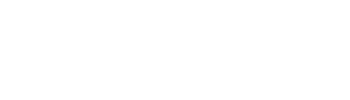

近視とは、遠くの物がぼやけて見える状態であり、これは眼球の前後方向の長さ(眼軸)と、光を集める力(角膜や水晶体の屈折力)のバランスが悪いために起こります。その結果、光が網膜に正しく焦点を結ばず、手前で焦点を結んでしまいます。特に成長期の子供に多く見られる眼の問題です。

近視の程度は、屈折度の単位であるジオプトリー(D)を用いて分類されます。弱度近視は-3.00D以下、中等度近視は-3.00Dを超えて-6.00D以下、強度近視は-6.00Dを超えるとされています。

程度による分類の他に、単純近視と病的近視に分けられます。単純近視は視機能障害を伴わず、眼鏡などで容易に矯正できるもので、学童期に発生する学校近視も含まれます。一方、病的近視は眼球後部の変形が特徴で、視神経や網膜に障害を引き起こし、視機能障害や失明の原因となることがあります。

-

近視の原因

近視の主な原因の一つは遺伝です。特に、病的近視では、遺伝的要因が強く影響すると言われています。親が近視である場合、その子供も近視になる可能性が高く、両親の少なくとも片方が近視の場合、子供が近視になる確率は約2倍、両親ともに近視の場合は約8倍に増加するとの報告もあります。近年は遺伝子解析研究が進歩し、近視に関連する遺伝的要因がさらに明らかになりつつあります。

もう一つの原因は環境です。環境要因としては、近くを長時間見ることや、屋外活動の少なさが関与していることが示されています。特にスマートフォンが急速に普及した現代では、スマートフォンやタブレットを近距離で長時間使用することが、目に負担をかけやすい可能性があるのではないかと言われています。我々の研究では、スマートフォン使用時の視距離が約20cmで読書時に比べて短いことが明らかになっています。

また、近視の子供は屋外活動が少ないという研究結果もあり、屋外で過ごす時間が近視の発症に影響を与える可能性があります。

このように、近視の原因には遺伝的要因と環境要因が重要で、両方が相互に影響し合いながら進行します。

近視の進行

近視は特に小学生から中学生の成長期に進行しやすい傾向があります。このため、定期的な視力検査を受けることが重要です。視力の変化を早期に把握することで、適切な対策を講じることができます。

近視の治療法

-

近視の治療法として最も一般的なのは、メガネやコンタクトレンズによる光学的矯正です。これらは手軽で、視力を瞬時に改善する方法として多くの人に利用されています。また、視力矯正手術(LASIKやPRKなど)も選択肢の一つです。これにより、角膜をレーザーで調整し、視力を改善することが可能です。

さらに、最近の研究では、低濃度のアトロピン点眼薬などの薬物療法が近視の進行を抑える効果があることが示されています。これらの方法は医師と相談しながら選ぶことが重要です。

-

予防と管理

近視を予防するためには、いくつかのポイントがあります。まず、定期的な眼科検診を受けることで、視力の変化を早期に発見できます。また、適切な照明環境を整え、近くを見続ける作業を行う際には十分な明るさを確保することが大切です。さらに、「20-20-20ルール」を実践することをおすすめします。これは、20分ごとに20フィート(約6メートル)離れた物を20秒見ることで、目を労わる方法です。

まとめ

近視は多くの人が抱える身近な問題ですが、正しい知識と適切な対策を講じることで、その進行を抑え、快適な視生活を送ることができます。目の健康を守るために、日々の習慣を見直し、定期的に眼科を受診することを心がけましょう。

参考文献

1) 所敬,大野京子,近視 基礎と臨床.金原出版、2012年.

2) 大鹿哲郎,大橋裕一,大野京子,専門医のための眼科診療クオリファイ 28 近視の病態とマネジメント.中山書店、2016年.

3) 所敬,屈折異常とその矯正 第6版.金原出版、2014年.