6月7日(土)に、第1回オープンキャンパスを開催しました。

看護学科

学科説明の様子

看護師の就業者数・給与などのデータを示し、どのような仕事があるのかを簡単に紹介した後、看護の分野について、成人・母性・小児・高齢者・地域看護といった専門領域の説明をしました。そして、3年間でどのように専門知識を学び、病院実習へ行くかのスケジュールを示しました。また、卒業時の国家試験に向けた本学での取り組みや、普段の勉強、学生生活などのキャンパスライフについて、写真を交えて紹介しました。

体験学習の様子

母性・小児看護分野の体験として、妊婦体験スーツを着用し、靴下を脱ぐといった何気ない動作が大きな負担になることを体験していただきました。また、新生児の人形を使った着替えのシミュレーションも行いました。

高齢者看護分野の体験では、高齢者体験スーツやゴーグルなどを使い、高齢者特有の視野の狭さ、色覚の衰退、身体の不自由さを体験していただき、高齢者看護について説明しました。

ミニ講義の様子

脈拍に関するミニ講義を行った後、聴診器を使った脈拍測定を体験していただきました。

リハビリテーション学科理学療法専攻

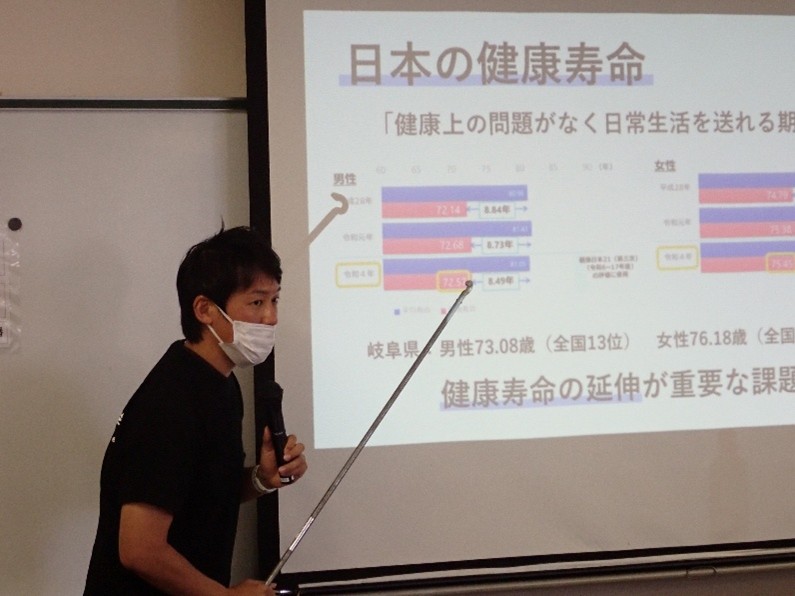

専攻説明の様子

理学療法士の仕事について紹介した後、理学療法士になるために通う大学・短大・専門学校の違いについて説明しました。そして、本学でどのように勉強し、教員がどのように関わっていくかを写真などを交えて紹介し、学習内容、実習、実習先、就職先について説明しました。最後に、国家試験に向けた本学の取り組みも紹介しました。

体験学習の様子

模擬講義として「人の仕組みと動き」をテーマに、筋・骨・関節の構造と機能、そしてウォーキング・ランニング・スプリントの違いについて、図や実際の動きを交えながら解説しました。講義の後には、参加者の皆さんにも実際に身体を動かしていただき、筋や骨、関節の動きを確認しました。

リハビリテーション学科作業療法専攻

専攻説明の様子

最初に、作業療法士の仕事内容について説明しました。作業療法士は患者さん一人ひとりの症状にあわせてサポートを行います。障がいの度合いは様々で、入院初期から日常生活に戻るまで長期間にわたって関わり、身体的な治療だけでなく、こころも支えていくため、活躍の場が大変広いことを紹介しました。その後、本学での学習内容として、近隣に在住する高齢者を対象に実施するサロン活動や客観的臨床能力試験などを通して実践的に学ぶこと、また国家試験対策ではグループワークを交え、クラス一丸となって合格を目指していることを紹介しました。

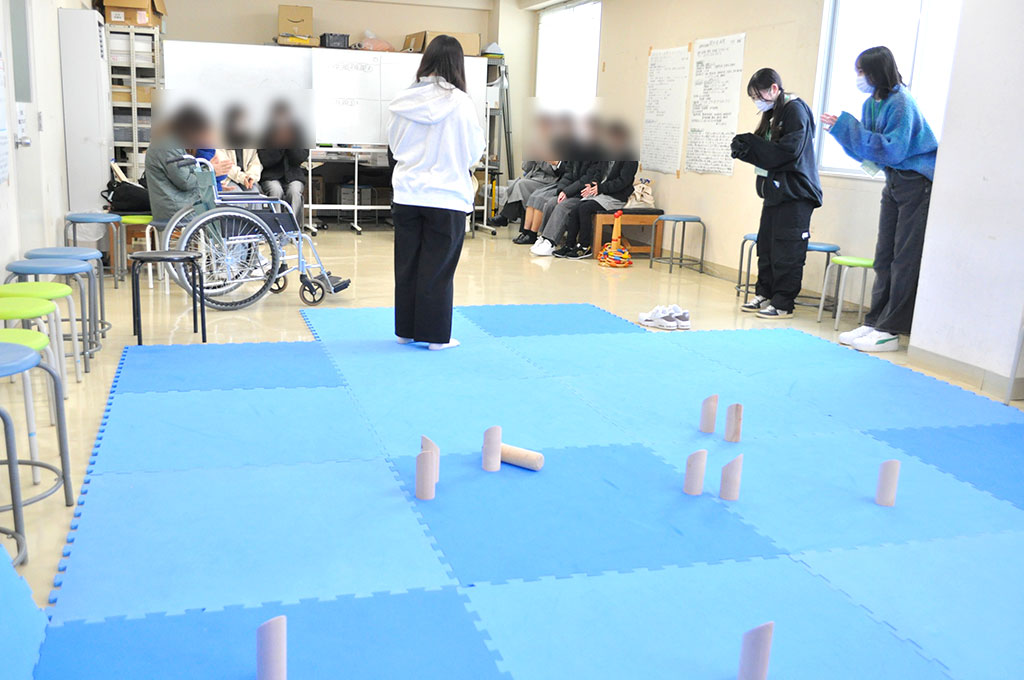

体験学習の様子

作業療法体験として「フォトフレームタイルアート」を作成しました。タイルやガラスなどをボンドで接着してカラフルなオリジナルフォトフレームを完成させることで、ものづくりの楽しさや達成感も味わえます。作業療法では、このように楽しみながらできる作業を通して、手先が不自由になった患者さんのリハビリを行います。

怪我や病気などで身体が動きにくくなった患者さんでも、自立した日常生活を送れるよう、様々な工夫があります。今回は、服を着る、洗濯をする、爪を切るといった場面で役立つ生活補助具を紹介しました。作業療法士は、患者さんの状態や生活スタイルにあわせて、こうした道具を提案・アレンジする役割も担います。

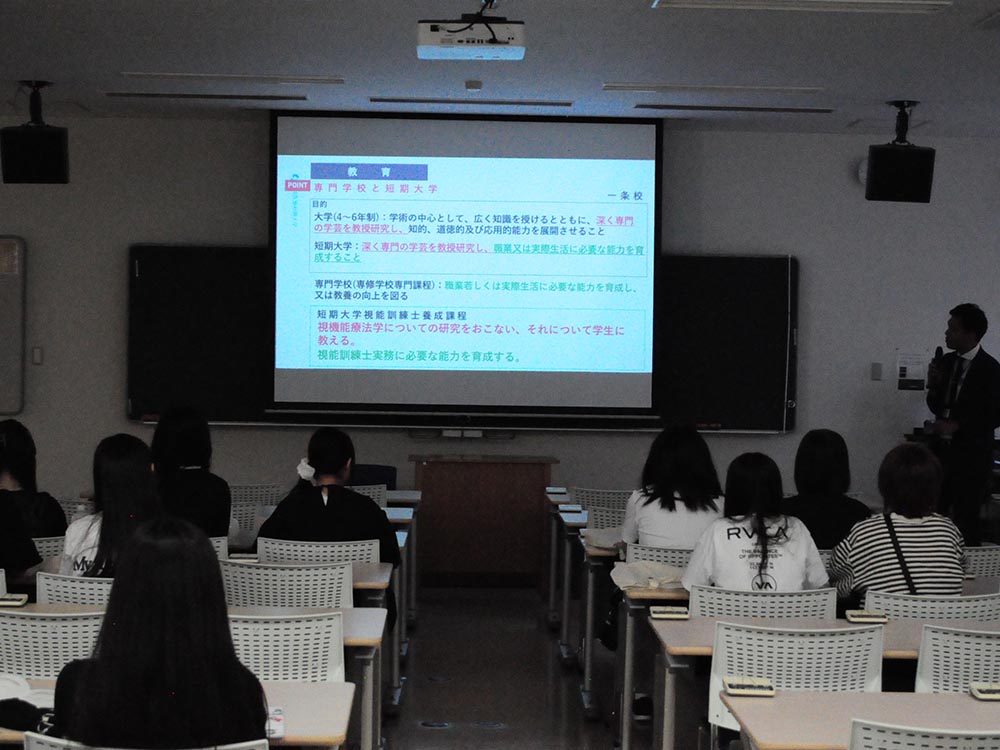

リハビリテーション学科視機能療法専攻

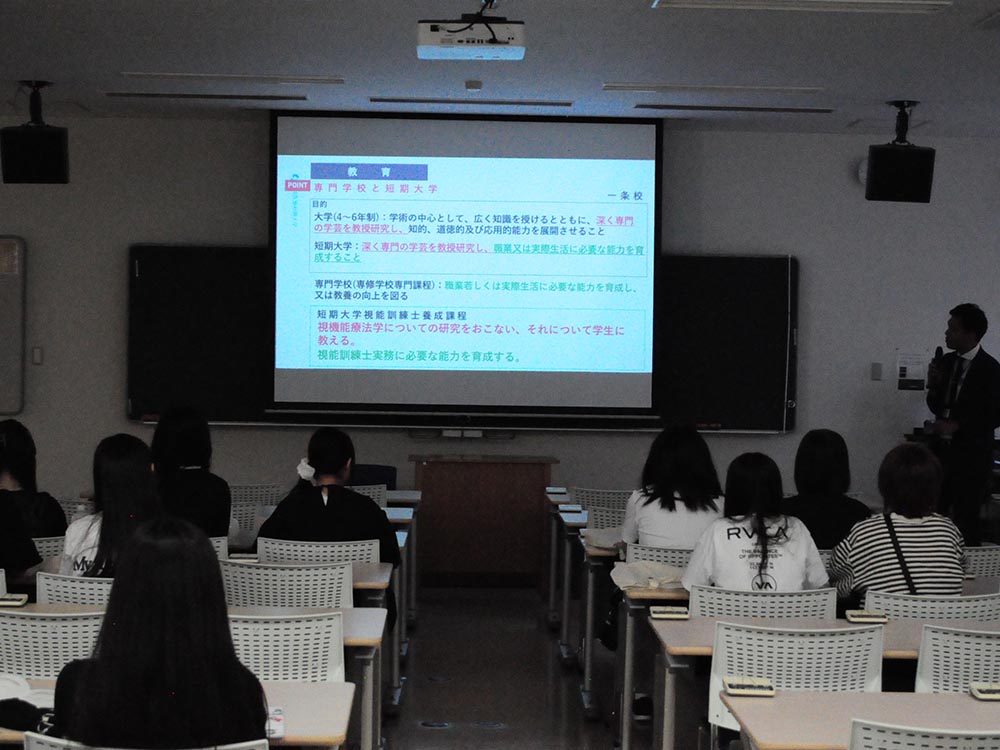

専攻説明の様子

視能訓練士の業務である各種検査を紹介し、給与面や働く場所、就業時間、再就職の割合などを提示し女性が働きやすい職業であることを説明しました。その後、3年間のカリキュラム内容と実習先、遠方の学生が多いことから下宿、学費と諸費用などについて説明しました。

体験講義の様子

「近視の原因と治療」をテーマに、身近な存在である「近視」の原因について遺伝的な要素や環境的要素などを解説し、治療もしくは進行の軽減について講義しました。

体験学習の様子

視力検査や眼底検査、小児用の視力検査など、様々な検査方法や検査器具の紹介を行いました。視能訓練士は、言葉をうまく話せない幼児の検査も行います。また、目の病気などで視野が狭くなったり、色が見えづらくなったりと、視覚に障がいのある患者さんに対して適切に視力測定を行い、眼鏡や補助具の活用によって日常生活を支えます。

学生交流の様子

参加者からは、「普段の勉強やテストは大変?」「アルバイトはできる?」「実習の先生は怖い?」「実習期間は寝られないほど大変?」「入試までにどんな勉強をしたらよい?」「車で通学できる?」「実習はどこに行くの?」「先生は厳しい?」といった、学業や学生生活に関するリアルな質問が寄せられました。また、下宿選びの基準についての質問もあり、在学生がそれぞれの視点から丁寧に回答しました。

キャンパスツアーの様子

アクティブラーニング教室・食堂・運動場・自習室・図書館など学内各所の施設を紹介しました。

入試説明の様子

個別相談・ひとり暮らし相談コーナーの様子